Nemorino &

das BÜndel des Narren

Von Gion Mathias Cavelty

mit Bildern von Chrigel Farner

»Narrenhirnchen aus erikaviolett tÜrkisgrÜn karierten Marshmallows«

Von Andreas Rauth

Nemorino verbringt die Herbstferien bei seiner Großmutter im Wald. Das allein genügt, um den Leser auf eine phantastische Geschichte vorzubereiten: »Nemorino« – was soll das arme Kind mit diesem Namen, wer hat sich den ausgedacht, Käpt’n Nemo? –, »die Großmutter« – im Zweifel die älteste lebende Person auf der Welt und Hüterin der geheimsten Geheimnisse –, »der Wald« – immer noch Ort alles Unaussprechlichen, namentlich des Bösen.

»Wo geht es zum Tod?« wollte Nemorino wissen.

Der Tod hat Konjunktur. Hat er ja immer, er weiß halt zu wirtschaften, der alte Verschwender. Aber seit einigen Jahren scheint er auch der Liebling von Bilderbuchautoren zu sein. Man denke etwa an Warum, lieber Tod …? von Glenn Rigtved und Charlotte Pardi, Wolf Erlbruchs Ente, Tod und Tulpe oder das von der Stiftung Buchkunst in diesem Jahr ausgezeichnete Als der Tod zu uns kam von Jürg Schubiger und Rotraut Susanne Berner. Geht es in diesen Büchern zumeist darum, diese »narzisstische Kränkung« (Freud) des Menschen einfühlsam einem kindlichen (narzisstischen) Weltbild zu vermitteln, liegt die Sache mit dem Tod in Nemorino & das Bündel des Narren etwas anders. Weshalb, darf man fragen, erkundigt sich der Junge nach dem Weg, der irgendwann sein letzter sein wird, dessen genaue Lage aber normalerweise niemanden – am allerwenigsten die Jungen und Jüngsten – interessiert?

Der Junge Nemorino, eine Kombination aus Alice und Pinocchio, stellt die Frage an ein weißes Hündchen (ungefähr ein zerzauster Pudel) namens Fezita, der ihn selbst erst in die Situation gebracht hat, ein Interesse für den Weg zu jenem Ort zu entwickeln. Der Junge und der Hund begegnen sich im Reich des Tarot, in dem das phantastisch-satirische Märchenabenteuer von Gion Mathias Cavelty und Chrigel Farner zum größten Teil spielt. Dorthin gelangt das neugierige Kind, nachdem es beobachtet hatte, wie die Großmutter, bei der er die Herbstferien verbringt, des Nachts einem sonderbaren Gast mit Hilfe der Tarot-Karten die Zukunft vorhersagt. Beeindruckt von den unheimlichen Ereignissen beschließt Nemorino – nachdem der Gast zur Tür hinaus und die Großmutter ins Schlafzimmer gegangen war –, die Schatulle mit den »Zauberkarten« näher zu untersuchen. Gerade als er die Karte des »Narren« aufnimmt, dringt aus dem Kamin des Hauses eine Stimme, welche nach ihrem »Meister« ruft. Sogleich entert Nemorino den Schacht, bis er nach einem mehrstündigen Aufstieg – der Kamin erweist sich als äußerst verschlungene, darmartige Röhre: alptraumhaft ins Bild gesetzt von Chrigel Farner (Abb. 1) – vor dem nämlichen Hündchen steht, welches zum Motiv der Karte des »Narren« gehört. Der vermisste »Meister« ist folglich der »Narr«, von dessen Existenz jedoch nur noch ein an einen Stock gebundenes Bündel, »ein regenbogenfarbenes Taschentuch aus schmetterlingsflügeldünnem Stoff« zeugt. In Wahrheit ein ungeheuerliches Zauberding.

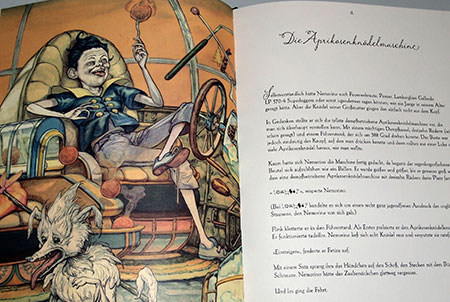

Abb. 1: Nemorinos Aufstieg durch den Kamin.

Der Narr wurde vom Tod geholt und muss wieder befreit werden: das Abenteuer kommt jetzt voll in Fahrt. Und zwar mit Hilfe einer Aprikosenknödelmaschine, genauer: »Eine Aprikosenknödelmaschine mit dreizehn Rädern und Dampfantrieb« (Abb. 2), die, kaum ist der Wunsch ausgesprochen, aus dem schillernden Bündel rollt. Allein das Wort provoziert Visionen totaler Übersättigung, in denen der Genuss in sein Gegenteil kippt. Aber so ist eben die kindliche Welt der Wünsche: die Beseitigung eines Mangels ist nicht ausreichend, es muss der Überfluss sein, um eine mögliche Wiederkehr des Mangels ein für alle Mal auszuschließen. Außerdem sind Wünsche ja bekanntlich zahlenmäßig begrenzt, den selben Wunsch mehrfach zu äußern ist daher in höchstem Maße sträflich. Die Ökonomie des Wünschens duldet keine Wiederholung. Also instantaner Überfluss. Das Zuviel wird als dauerhafte Wunschbefriedigung auf höchstem Niveau uneingeschränkt begrüßt. Eine negativ konnotierte Vorstellung fehlt der Kinderwelt (wahrscheinlich). Übrigens fehlt sie auch den Bildern Chrigel Farners. Das ist nicht als Abwertung im Sinne einer puristischen Ideologie des »Weniger-ist-mehr« misszuverstehen. Vielmehr soll damit die Frage verbunden werden, wie man als Zeichner die Darstellung des tödlichen Süßwarenladens (die letzte Doppelseite des Buches, Abb. 7, doch davon später mehr) überlebt?

Farners ironischer Manierismus lässt natürlich an John Tenniels Zeichnungen zu Alice im Wunderland denken, auch Illustrationen von Arthur Rackham kommen einem in den Sinn. Man mag selbst ein wenig von Wilhelm Petersens Mecki darin finden. Allesamt Klassiker. Doch ebenso gut halten sie einem Vergleich mit dem sogenannten Pop Surrealismus eines Todd Schorr stand, dem sie womöglich am nächsten stehen. Hieronymus Bosch, den Übervater der Phantastischen Malerei, erwähne ich an dieser Stelle noch, damit ihn niemand vermisst.

Abb. 2: Nemorino am Steuer der Aprikosenknödelmaschine.

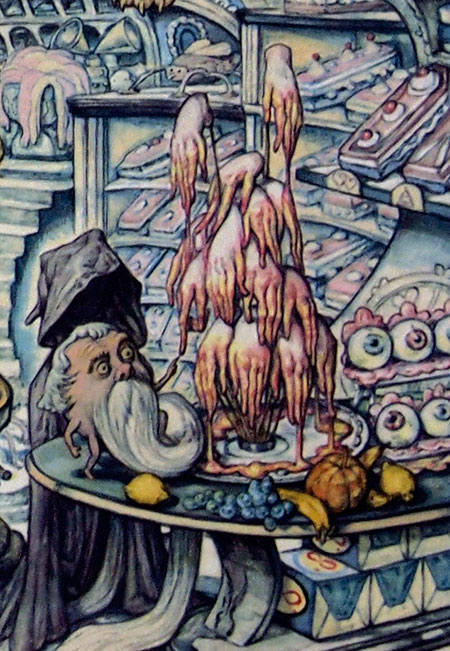

In den folgenden, jeweils eine Seite langen Episoden, begegnen die beiden Abenteurer den Figuren der kabbalistischen Wahrsagekarten. Jeder von diesen ist etwas abhanden gekommen respektive entwendet worden, und jede bekommt etwas zurück – freilich nicht das Vermisste. »Der Magier« etwa verlangt sein Schwert zurück, da es für eine erfolgreiche Beschwörung der »vier elementaren Mächte« unentbehrlich ist, und droht, Nemorino in einen Maulwurfshaufen zu verwandeln. Dieser kontert mit einem Kaninchen-aus-dem-Sack, das jedoch wenig mit dem »White Rabbit«, dessen Auftritt hier ja ständig erwartet werden muss, gemeinsam hat. Tatsächlich entspringt des Narren Bündel eine Variante des zum Standardrepertoire jedes mittelmäßigen Illusionisten gehörenden Kaninchens-aus-dem-Zylinder in Gestalt eines gigantischen retrofuturistischen Kaninchen-Kampfroboters (Abb. 3). Angesichts der naturwissenschaftlich-technischen Übermacht ergreift der Magier (und mit ihm die Magie als naturwissenschaftliche Vorläufertechnik) die Flucht. Der Betrachter wohnt sozusagen und auf sehr wörtliche Art der »Entzauberung der Welt« (Weber) bei. Es sei hinzugefügt, dass das naturwissenschaftlich-technische Monstrum(!) gerade Kraft seines magischen Erscheinens den bärtigen Beschwörer, dessen Formelkunst hier versagt, vom Zauberthron stößt.

Abb. 3: Das retrofuturistische Roboter-Kaninchen.

»Der Teufel«, der schwärzeste aller Dämonen, die je mit Druckerschwärze auf die Seiten eines Bilderbuches gebannt wurden (Abb. 4), vermisst seinen Drudenfuß – und bekommt eine Ziehharmonika, die ihm sein kitschiges Schlager-Ich entlockt. Im Grunde ändert sich für ihn nicht viel, denn dort beim Volk befindet sich ja seit jeher sein angestammtes Reich. Erst wurde jenes mit des Teufels höllischer Gewalt Jahrhunderte lang in Schach gehalten, später, als es lesen und sich langweilen konnte, wandte es sich ihm in sadomasochistischer Angstlust selber zu, um seine ästhetische Welt auszukleiden: die untersten Regionen der Kulturindustrie sind bekanntlich »so heiß wie ein Vulkan«. Beide, Kitsch und Teufel leben vom Effekt. Der Schriftsteller Ernst Broch resümierte zu Beginn des 20. Jahrhunderts sogar: »Der Kitsch ist das Böse im Wertsystem der Kunst.«

Abb. 4: Nie war der Teufel teuflischer als bei Chrigel Farner.

Hinter dem zum Schädling degradierten Antichristen dämmert der Eremit in seiner Einsamkeit dahin: ihm fehlt die Laterne. Als Ersatz erhält er, weil schlechter Körpergeruch ihn umwölkt, ein Deodorant. Mag seine kontemplative Lebensweise auch im Lichte der Erkenntnis stehen (oder die längste Zeit darin gestanden haben): was nützt es, wenn unter der Hinwendung an den Sinn des Lebens die Körperhygiene leidet? Überdecken wir den Alten mit einem angenehmen Duft, dann halten wir auch seine penetrante – und nichtsnutzige –Weisheit aus.

Schließlich gelangen die Helden zum Tod, der den Narren in einen Elefantenrippenkäfig gesperrt hat. Das Bild provoziert unweigerlich Schamgefühle: Weniger die Erhabenheit delirierender Ekstase als uneingeschränkte Blödheit vermittelt die Figur des ausgemergelten Hansguckindieluft, der da Löcher ins Nichts stiert, als hätte er gerade einen Hinkelstein über den Kopf bekommen (Abb. 5). Sein am Äußeren ermittelter Sympathiewert geht gegen Null, weshalb die Rettung des Vermissten nicht einem Triumph, sondern dem Scheitern der Mission gleicht, was am Ende auch irgendwie bestätigt wird.

Abb. 5: Ein Käfig voller Narr.

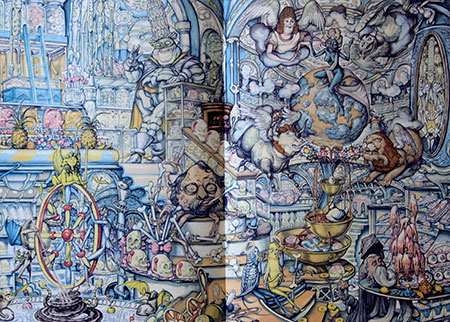

»Der Tod« – ihm fehlt die Sense, daher die Ernte in Gefahr ist – wird mit einem »Riesenbausch Zuckerwatte« überlistet. Wer nun denkt, dieser mächtigste aller Herren würde allzu billig abgespeist, wird gleich darauf seinen Kurzschluss einsehen: Der findige Tod – »Diese Deliziosität inspiriert mich« – eröffnet einen Süßigkeitenladen (»Totenköpfe aus Marzipan – Steißbeine aus Lakritze – Särge aus Schokolade«) und macht damit das Geschäft seines Lebens. Rundlich geworden steht der Knochenmann lässig gegen den Tresen seines »Schleckparadieses« gelehnt (Abb. 6). Angesichts eines aufgeschwemmten Todes – der sehr an Elton John erinnert – lernt der Betrachter, dass selbst im blanken Knochen Anlagen zur Fettleibigkeit auf ihre Aktivierung warten. Wie anders wären der massige Walrossschädel und die zu Apatosaurus-Dimensionen angeschwollenen Oberschenkelknochen zu erklären? Allein für diese Idee verdient Chrigel Farner, der sich mit der Bebilderung von Gion Mathias Caveltys geschickt konstruierter Fabel selbst übertroffen hat – und wohl ab sofort als Erfinder des »fetten Knochens« zitiert werden muss –, eine Medaille – von mir aus eine von Lakritze.

Abb. 6: »Fetter Knochen« Tod.

Der Tod im Süßwarenladen ist die perfekte Integration scheinbar unvereinbarer Vorstellungen. Der Herr des Endes begibt sich als Anbieter süßer Gaumenfreuden an den Anfang. Er gebietet über den üppigsten Sehnsuchtsort der Kindheit mit der denkbar gönnerhaftesten Großzügigkeit eines industriellen Patriarchen (Abb. 6). Unverdorbene Lust und lustvolles Verderben sind ununterscheidbar ineinander verschränkt. Hier wird Kindheit fabriziert, und dass dafür niemand als der Tod in Frage kommt, leuchtet unmittelbar ein. Ihm obliegt die Sorge um den Nachschub (resp. Nachwuchs), daher gleicht sein Süßwarenladen auch einem fruchtbaren Vanitas-Labyrinth, einer hochproduktiven, pulsierenden Gebärmaschine – doch hervorgebracht wird am Ende wieder nur Tod (Abb. 7 u. 8). Kapitalismus entsteht in der Begegnung von Lust und Tod, nicht wahr? Und dass so manche (kindliche) Freude, so mancher Genuss nur angesichts der Endlichkeit des Daseins seinen vollen Reiz entfaltet, ist ja wohl eine Binsenweisheit.

Am Ende der Reise stellt der Narr noch klar – jetzt kommt die Bestätigung der gescheiterten Mission –, dass er es war, der den Kartenfiguren die Accessoires wegnahm, da er sich im Selbstauftrag die Kontrolle über das Tarot-Reich zugewiesen hatte: »Einer muss hier ja nach dem Rechten schauen«, spricht der Spießer mit der Schellenkappe. Üblicherweise ist am Ende einer Heldengeschichte das Gute in der Welt wiederhergestellt, doch Nemorino hat ein Arschloch gerettet – naja. Dann trennen sich die Wege und Nemorino kehrt durch den Kamin zur Großmutter zurück. Der Kontrollfreak gibt vorher noch kund, er werde »von hier oben weiterhin ein besonderes Auge« auf ihn haben.

Doch Gion Mathias Cavelty sah sich wohl irgendwie zum Happy End verpflichtet. Denn am Ende der Geschichte erreicht Nemorino eine Karte mit der Aufforderung: »Schau bald mal vorbei und versuch meine neueste Kreation: Narrenhirnchen aus erikaviolett türkisgrün karierten Marshmallows …«

Ja, liebe Kinder, der Tod versüßt uns das Leben. Und der Narr ist (war) kein lustiger Anarchist, sondern Platzwart.

Abb. 7 u. 8: Der Süßwarenladen des Todes: Eine hochproduktive, pulsierende Gebärmaschine.

Gion Mathias Cavelty, mit Bildern von Chrigel Farner:

Nemorino & das Bündel des Narren

Salis Verlag Zürich 2012

Gebunden, 56 Seiten, durchgehend ganzseitige, vierfarbige Bilder, 21 x 29.7 cm

€ (D) 39.00 / CHF 48.00 / € (A) 40.10

Alle Bilder © bei Chrigel Farner und dem Verlag. Fotos © Andreas Rauth

Weitere Artikel:

(12.02.2012)_Die Welt als Wunderkammer

Milieustudien von Ulrike Seitz. Von Kathrin Tobias.

(05.01.2012)_Stilwechsel.

E. T. A. Hoffmann:

Das Fräulein von Scuderi. Eine Graphic Novel von Alexandra Kardinar und Volker Schlecht. Rezension von Andreas Rauth.

(22.12.2010)_Absolute PartyAudio.Visual—On Visual Music and Related Media. Rezension von Andreas Rauth.

(04.11.2010)_ Und nicht vergessen: Tragen Sie eine Sonnenbrille! Rezension und Interview zu Felix Scheinbergers »Mut zum Skizzenbuch«. Von Dieter Jüdt

(24.08.2010)_ Blexbolex: Jahreszeiten. Programmatisch. Ein Spiel mit Bildern und Begriffen. Rezension von Andreas Rauth.

(07.06.2010)_ Ein Nachruf auf Frank Frazetta: Animalische Direktheit.

Von Dieter Jüdt.

(03.05.2010)_ Walton Ford: Bestiarium: Das Erhabene stürzt ins Lächerliche. Ausstellungsbericht von Andreas Rauth.

(31.03.2010)_ Lubok bei Bongoût: Eine ausgestorbene Drucktechnik wiederbeleben.

Von Andreas Rauth.

(04.03.2010)_ Larissa Bertonasco: La Cucina Verde. Interview von Andreas Rauth.

(11.09.2009)_David von Bassewitz: »Je spitzer die Feder, desto mehr erkennt man«. Interview von Andreas Rauth.